性与经济

看到这本书的名字的时候就很好奇,如何从类人猿研究到女性主义的伸张,还有赛博格的机器和人体的交互,也曾经是我写作讨论的主题之一。这三个概念居然有共同之处——是“人”非“人”。在传统的父权制

类人猿、赛博格和女人一一他们都在伟大的西方进化、 技术和生物叙事中有着不稳定的地位。从字面上 看,这些边缘生物是“怪物”(monsters),与其 词根相比,“演示”(demonstrate)和它有着更多 的共同意义。“怪物”有象征意义。

女性非常清楚自然学科的知识已经运用到我们的统治利益中,而不是我们的解放

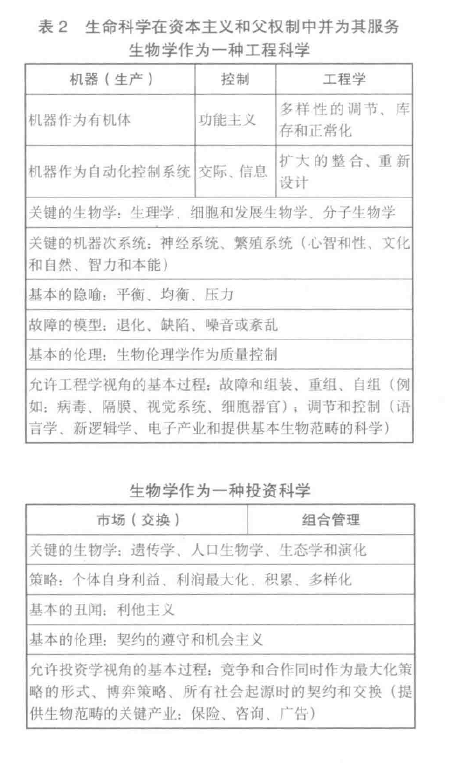

我们需要的不是附加简单化的标签,而是解开生命科学领域的特定社会结构和理论结构,用以检验实验室 负责人、学生、资助机构、研究站、实验设计和 历史背景之间的相互联系。

所有的语言都有目的,所有的陈词都有指向性,无论是语言还是科学都是统治的工具。

统治原则必须渗透到所有科学工具中——操作法、概念和组织原则。不能打着解放的旗号, 仅通过重新解释观察到的现象或改变术语来改造 科学,这无论如何都是一种愚蠢的意识行为,因 为在用科学劳动进行自我创造的工程中,它否认 我们与动物之间辩证的相互作用。

类人猿

研究自然状态下的类人猿社群对于研究人类的社群发展非常有意义。

灵长类动物学关注通过动物阐释的意义来了 解人类生命所具有的两大主题一性与经济、生产与繁殖。

性和繁殖则是达尔文的观点,而经济和生产则是马克思的理论,这两个视角的区别将会贯穿本章。

事实上,祖克曼宣称,所有灵长类动物的唯一共性就是月经周期。因此,只有以此为基础, 我们才能对人类和非人类的生活方式进行有效的比较。

雄性争斗就是为了获得最大数量的繁殖机会。

雌性是进化生产的手段,也是剩余价值的源泉。

社会秩序的过去

从防御、 治安到最后狩猎,对轻易学会并享受有节制的争 斗、折磨和厮杀的雄性有机体来说,都需要一种 连续的选择。 在大多数人类历史中,社会都依赖于年 轻的成年男性去狩猎、争斗,用暴力来维持 社会秩序。即使当个体合作时,这一个体的 社会作用也只有在极端侵略行为中才能实 现。而侵略行为是在竞赛中学会的,由社会认同的,也很可能是令人满足的。

社会秩序的现状

自由科学家提出,这里的教训就是不要 偏向某一种社会秩序——那是政治和价值观的问题——而是要为整个先进社会建立前提条件,也 就是对现在效率低的、不适应的和退化的生物学 提供科学管理。我们只是一种产物,大崩溃的一个对象。从个人层面上讲,精神治疗是一种修复 工作:从社会层面上讲,科学政策要求我们运用 自己的技能通过社会控制来更新我们的生物学。 我们的生产系统已经超越了我们;我们需要质量 控制。

社会生物学

它又是一个生物医学问题,使关于“非理性” 的详细生理知识成为必要,因为“非理性”可能 会变成一种病态一在本能、个性和文化上。

好可怕的世界好无望的未来。

让我们承认交际意味着控制一—但是为了什 么?而且,这个特定的目标是否真的充许以任何 深刻的方式将整个科学结构标记为资本主义?我 们不建议对第二个问题给出一个最终答案,先来 看一下第一个。复杂而稳定的构造、演化稳定策 略在极为复杂的经济和政治状况下,对于利润的 实现是非常必要的。系统论所处理的问题是,在 第二次世界大战后危机四伏的资本主义中利润的 维持和最大化。夹在提取剩余价值和实现利润之 间有许多中间结构,其范围需要的是构成交际革 命的一整套话语和技术。

社会生物学研究两种基本的系统:人口和社会。两者都是根据信息流和能量流的界限来研究 的。信息和能量就像是一个普通硬币的两面,即 通过热动力和信息科学来实现的硬币。人口是根 据时间推移中基因流的界限来测量的,基因是信 息的物质化。社会生物学根据信息的交流和交换 的区域来研究社会(Wilson,1971,第224页之后; 1975,第一章)。

数学的推导不能诠释优化这个概念的方方面面。对于多变量的集体优化上,数学能做的非常有限。

系统设计的要点是优化。优化并不是指完美 化。一个系统必须足以在所给的条件下生存。自 然可以是懒情的,并似乎抛弃了一种适应完美化 的自然神学方案。亚尔克斯寻找适应性中的完美 化,但是社会生物学家并非如此。优化并不总是 指最高的生产效率。在优化的社会中,昆虫可 以同时是懒情和勤快的;这被精确测量过。对系 统优化至关重要的是许多变量的集体效果,而 不是单个工蚁的完美化。所以,将铵钾矾(?)的科 学管理类比为自然经济的现代科学研究是不适 当的。

一种社会主义一女权主义的科学必须在构建 与世界互动的不同生命的过程中得到发展。

这不是意识形态而是社会架构的问题

语言

语言在不可避免的权力背景下创造现实,它不 代表或指出一个可知的世界隐藏在不断缩小的、 特定社会历史调查的范围之外。

的确,人们说语言是人类自我构建的工具,它把 我们从聋哑的动物世界里分离出来,引导我们给 事物命名,赋予意义,创造各种对立,从而精心 加工人类的文化。

公众生活和公共知识的主要变革都是与语言的净化相互依存的。

命名权和定义权在政治权力中至关重要

19世纪和20世纪 的进化生物学从部分意义上说是关于人类在自然 中位置的公众争论一一也就是说,是关于政治本 质和社会本质的。人们对灵长类动物的社会行为 加以研究,不可避免地将其作为自由的西方民主 的一部分复杂斗争,是为了命名谁是成熟健康的公民以及为什么的问题所进行的斗争。

瓦什博恩关于人类一狩猎者的身体人类学要求比较灵长类的社会行 为,但是不那么沉默的比较中心生活在非洲大草原 上,并向其他的故事结构和结论开口提出了一个主 要威胁。当科学的目的是认识“人类”在自然界的 位置时,所有的比较都是不平等的。

我认为,所有经过检验 的科学故事也是经过当代政治斗争的物质塑造的, 特别是在过去25年里对女性社会繁殖行为的斗争 中。要点是要坚持解开公共话语中科学意义的神秘性。人们在特定历史背景下创造了这些意义, 这正处于灵长类动物的本性中。

经验不仅存在于行为。

经验是一种符号过程、一种意义的体现。

解释权在宗教领域显示出其重要的力量,对于既有文本的诠释对于大众思维的引导有非常重要的作用。

解读必须参与和产出,它们并不是从文本中 自然流淌出来的。任何文本最直接的解读也是关 于意义场和权力场的各种情境论点。任何解读也 是一种对意识、联合和行动的可能地图的指南。

女性

首先恭喜我今年最喜欢的音乐剧suffs摘得两项tony奖。语言和传播对于女性的地位有着举足轻重的影响。

因为女性没有出现在她们应该出现的地方

马上就有一个问题出现了:我是以英语为母语的,可以使用糟糕的德语,法语和西班牙语。这个语言成就上的缺陷反映了我在社会世界中的政治地位,这个世界被美国的霸权项目和白人的无知所扭曲,这种无知是美国公民特别难辞其咎的。英语,尤其是美国英语,区分sex与gender (性别)的用法。

所以,对大多女权主义理论来说,生命科学和社会科学中持续存在的性/性别区分的策略有 用性带来了极其严重的后果,将它与自由主义和 功能主义的范式捆绑在一起,尽管它屡次试图在 一种完全政治化和历史化的性别概念中超越那些 局限。这一失败一部分在于没有对性和分析逻辑 的历史认识论根源进行历史化和相对化,这些根 源隐含在性/性别区分及其每个成员中。在这一 层面,现代女权主义为经验主义的生命科学和社会科学进行理论化和斗争,其中它的局限与马克 思和恩格斯相似,尽管有着令人敬佩的家庭历史 化的项目,他们仍无法使自已脱离异性性征中劳 动力的自然性别分工。

异性性征是强制性 的,目的是为了在男性和女性都无法代替对方的地 方实际地存活下来,并满足男人交换女人的性/性 别系统中欲望的深层结构。因此,对于女性压迫来 说,强制的异性性征是重要的。

与 种族一样,性是一种同类的“想象”构成,它产 生出现实,包括后来觉察的、先于所有构建的身 体。“女人”仅作为这种想象的存在物而存在,而 女性是社会挪用关系的产物,被自然化为性。一 个女权主义者是为了使女性作为一个阶级而斗争 的人,并为了这个阶级的消失而进行斗争。关键 的斗争是为了摧毁异性性征的社会系统,因为 “性”是被自然化的政治范畴,它将社会建构为不 同性别的。所有基于“性”范畴(大多数)的社 会科学必须被推翻。在这种观点下,女同性恋不 是“女性”,因为她们处于异性性征的政治经济之 外。

“对于女性来说,物化和异化之间没 有区别,因为女性没有授权过这些物化,我们曾 是这些物化的过程”(1982,第253~254页)。

男权中心主义是由统治主体生下的鸡蛋,统治主体就是孵出永恒的历史小鸡的母鸡。但是,与那个缺乏想象力的鸡蛋一起被放进窝里的还有凤凰的精子,它会代表一个颠倒世界中的所有人发言。

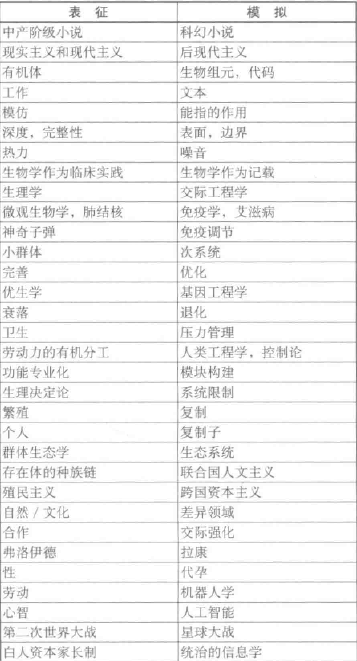

赛博格

当代科幻小说里充斥着赛博格——既是动物 又是机器,生活于界线模糊的自然界和工艺界。 现代医学里面也充满着赛博格,充满着有机体和 机器之间的结合,每个都被看做是一种编码装置 而亲密地聚在一起,并带着一种不是在性征历史 中产生的力量。赛博格的“性别”还原了蕨类植 物和无脊椎动物(这种美好的机体预防反对异性 繁殖)可爱的巴洛克复制方式。

我们都是怪物凯米拉(chimera),都是 理论化和编造的机器有机体的混合物,简单地说, 我们就是赛博格。赛博格是我们的本体论,将我 们的政治赋予我们。赛博格是想象和物质现实 浓缩的形象,是两个中心的结合,构建起任何历 史转变的可能性。在“西方”科学和政治的传统 中一一种族主义和男性主导的资本主义的传统; 进步的传统,对大自然的挪用作为文化生产资源 的传统;来自于他人反映的自我繁殖的传统 有机体和机器之间的关系已经成为一场边界战争。

后现代身体的生物政治

人们应该期望控制策略集中在边界的条件和 界面上,在跨边界的流动速度上,而不是集中在 自然物体的完整性上。

没有出口可以逃离这个差异领域,那里满是 赛博格化身和情境知识的承诺和恐慌。作为可能 自我的人类学家,我们是可实现未来的技术人员。 科学是文化。

科学始终是一种文化,是一种表达。真理藏在语言之后,埋没在陈词之中。